El término Inquisición hace referencia a varias instituciones dedicadas a la supresión de la herejía mayoritariamente en el seno de la Iglesia Católica.

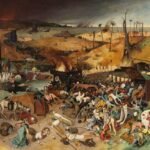

La herejía en la era medieval muchas veces se castigaba con la pena de muerte, y de ésta se derivan todas las demás

Aunque el procedimiento inquisitorial como medio para combatir la herejía es una práctica antigua de la Iglesia católica, la Inquisición medieval fue establecida en 1184 mediante la bula del papa Lucio III Ad abolendam, como un instrumento para acabar con la herejía cátara.

Aunque el procedimiento inquisitorial como medio para combatir la herejía es una práctica antigua de la Iglesia católica, la Inquisición medieval fue establecida en 1184 mediante la bula del papa Lucio III Ad abolendam, como un instrumento para acabar con la herejía cátara.

Fue el embrión del cual nacería el Tribunal de la Santa Inquisición y del Santo Oficio.

Mediante esta bula, se exigía a los obispos que interviniesen activamente para extirpar la herejía y se les otorgaba la potestad de juzgar y condenar a los herejes de su diócesis.

Inspecciones y delaciones

A las anteriores disposiciones agregamos el que cualquier arzobispo u obispo, por sí o por su archidiácono o por otras personas honestas e idóneas, una o dos veces al año, inspeccione las parroquias en las que se sospeche que habitan herejes; y allí obligue a tres o más varones de buena fama, o si pareciese necesario a toda la vecindad, a que bajo juramento indiquen al obispo o al archidiácono si conocen allí herejes, o a algunos que celebren reuniones ocultas o se aparten de la vida, las costumbres o el trato común de los fieles.

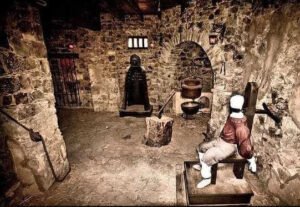

En 1252, el papa Inocencio IV autorizó en la bula «Ad extirpanda» el uso de la tortura para obtener la confesión de los reos. Se recomendaba a los torturadores no se excedieran hasta el punto de mutilar al reo o finiquitarlos. Las penas eran variables.

Los que se negaban a abjurar, «herejes relapsos», eran entregados al brazo secular para la ejecución de la pena de muerte.

La Inquisición pontificia funcionó sobre todo en el sur de Francia y en el norte de Italia. En España, existió en la Corona de Aragón desde 1249, pero no en la de Castilla.

Inquisición y brujería

En 2004 se publicaron las «Actas del simposio internacional: La inquisición», gracias a la apertura de los archivos secretos de la Congregación para la Doctrina de la Fe ordenada por Juan Pablo II en 1998. En estas actas se recoge toda la documentación sobre los procesos inquisitoriales en la Europa católica donde regía el Vaticano en el campo espiritual.

Desmitifica una parte del genocidio en países como España por brujería, exagerados por la exitosa campaña protestante (ver Leyenda Negra de la Inquisición Española) para mejorar su oposición al Imperio español de la época.

Primero es necesario comentar que se inició como un fenómeno popular, la aparición de la figura de la bruja poseída por el diablo, y así se irían ajusticiando por la población local.

En 1484, Inocencio VIII da por oficial la existencia de la brujería por medio de la bula Summis desideratis affectibus: Ha llegado a nuestros oídos que gran número de personas de ambos sexos no evitan el fornicar con los demonios, íncubos y súcubos; y que mediante sus brujerías, hechizos y conjuros, sofocan, extinguen y hacen perecer la fecundidad de las mujeres, la propagación de los animales, la mies de la tierra.

La imprenta

La Europa central, se vio especialmente agravada por varios motivos: La difusión de la imprenta con la enorme difusión de obras como La Divina Comedia, en los años posteriores a la peste negra donde se hablaba de los suplicios del infierno, el teatro donde se puso de moda incluir al diablo y sus acólitos en sus representaciones.

Las tensiones religiosas, sobre todo en zonas afectadas por la Reforma, la Guerra de los Treinta Años, la revuelta de los Países Bajos, el anglicanismo y la aparición de movimientos religiosos radicales como los anabaptistas.

Entonces se puede hablar de dos regiones diferenciadas según la fuerza de la brujería: Alemania, Suiza, la Región del Jura, los Países Bajos españoles, Francia e Inglaterra, donde hubo una brutalidad excepcional.

Los países nórdicos, orientales y mediterráneos especialmente, la caza de brujas fue algo tardío, sin fuerza y poco importante demográficamente.

La brujería en España:

En España, durante los tres siglos -cifras estimadas- que dura, prácticamente la mayoría de los casos se someten al proceso de la Inquisición local de forma regulada y documentada.

Aunque sería el último país en abandonar la cruel figura de la Inquisición, ya hacía mucho tiempo que no ejecutaba a muerte a supuestas brujas; se ejecuta a la última en 1611, la adolescente catalana Magdalena Duer.

Los últimos casos son en uno de los cantones suizos con Anne Goldin en Glarus, 1782 (es la última ejecución en Europa occidental) o en Polonia en 1793.

A diferencia de otros países europeos como Alemania o Reino Unido, en el caso español los juicios por brujería de la Inquisición eran juicios con un proceso legal, documentados y organizados por el Estado, aunque todos los países usaron la tortura como medio habitual.

La pena más común era la abjuración de levi, con destierro de seis años de la ciudad donde viviera; la absolución era frecuente. Era significativa la suposición de que las supuestas brujas habían bebido vino y estaban enfermas de modorra.

Confesiones

Con la confesión del brujo, la inquisición advertía: Que no procede en estos casos por solo la forma de ser brujos y hacer los dichos daños, si no testifican de haberlos visto hacer algunos daños, porque muchas veces lo que dicen han visto y hecho les sucede en sueños y juzgan se hallaron en cuerpo y lo vieron e hicieron con los que testifican y les figura el demonio cuerpos fantasiosos de aquellos que dicen vieron sin haberlos visto ni hallándose allí para que hagan esos daños de inflamar en peligro a los que no tienen culpa.

Julio Caro Baroja afirma en El señor Inquisidor y otras vidas por oficio: Los inquisidores eran más juristas que humanistas y teólogos.

La jurisprudencia más o menos secreta que podían estudiar era grande, casi tan grande como el escepticismo de muchos de ellos, acostumbrados a ver imposturas y engaños en cantidad de actos hechiceriles.

En el siglo XVII los españoles, por otra parte, no tenían mucha fama como magos y hechiceros. Alguien sostuvo —con clara animadversión hacia el país— que el diablo no se fiaba de sus habitantes.

La postura de la Iglesia católica hoy en el caso de Galileo: En Italia, Galileo Galilei (1564-1642) fue obligado por la Inquisición a declarar que su teoría heliocéntrica era una hipótesis, la cual no podía demostrar científicamente, que situaba al Sol en el centro de todo, en contra de la creencia que situaba la Tierra como el centro del universo (véase: teoría geocéntrica).

Heliocentrismo

El sistema copernicano podía interpretarse como un simple cambio de sistema de referencia, que simplificaba el cálculo astronómico del movimiento de los cuerpos celestes, sin necesidad de un cambio en la concepción metafísica del mundo.

De hecho, Galileo fue obligado en su primera condena (1616) a no hablar del sistema heliocéntrico.

Sin embargo, Galileo, que inauguró la Física experimental y la ciencia en el sentido moderno, insistía en que el movimiento de la Tierra alrededor del Sol es un movimiento real, material.

El papa Juan Pablo II pidió perdón por los errores que hubieran cometido los hombres de la Iglesia a lo largo de la historia, así como por haber dejado de hacer el bien necesario en favor de judíos y otras minorías perseguidas. En una carta enviada a los cardenales católicos, el papa Juan Pablo II exhortó a la Iglesia a reconocer los errores cometidos “por sus hombres, en su nombre”, y les anima a arrepentirse.

En el caso de Galileo propuso una revisión en 1979, pero la comisión que nombró al efecto en 1981 y que dio por concluidos sus trabajos en 1992, repitió una vez más la tesis de que Galileo carecía de argumentos científicos para demostrar el heliocentrismo en la época en que fue publicado originalmente y sostuvo la inocencia de la Iglesia como institución y la obligación de Galileo de prestarle obediencia y reconocer su magisterio, justificando la condena y evitando una rehabilitación plena.

El cardenal Ratzinger (hoy en día exPapa de la Iglesia Católica), prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, expresó en 1990, citando al filósofo agnóstico Feyerabend: «En la época de Galileo la Iglesia fue mucho más fiel a la razón que el propio Galileo.

Dos procesos a Galileo

El proceso contra Galileo fue razonable y justo». De esta manera se revalida la posición de que la Iglesia tiene derecho a decidir qué tesis científicas pueden ser defendidas y cuáles deben ser prohibidas, y a condenar y castigar a los que defiendan estas últimas.

La versión según la cual las acusaciones contra la Inquisición fueron calumniosas o exageradas empezó con Jacques Mallet du Pan en 1784 y fue reeditada múltiples veces con el beneplácito de la Iglesia católica durante dos siglos, y en esencia dice que Galileo no fue condenado por ser un científico, sino por ser un mal teólogo.

Las dos condenas: Se suele hablar de dos procesos contra Galileo: el primero en 1616, y el segundo en 1633. A veces sólo se habla del segundo.

Inquisición romana

El motivo es porque Galileo fue denunciado a la Inquisición romana y el proceso fue adelante, pero no se llegó a citar a Galileo delante del tribunal: el denunciado se enteró de que existía la denuncia y el proceso a través de comentarios de otras personas, pero el tribunal nunca le dijo nada, ni le citó, ni le condenó.

Por eso, con frecuencia no se considera que se tratara de un auténtico proceso, aunque de hecho la causa se abrió y se desarrollaron algunas diligencias procesales durante meses.

En cambio, el de 1633 fue un proceso en toda regla: Galileo fue citado a comparecer ante el tribunal de la Inquisición de Roma, tuvo que presentarse y declarar ante ese tribunal, y finalmente fue condenado.

Se trata de dos procesos diferentes, separados por unos años; pero están relacionados, porque lo que sucedió en el de 1616 condicionó en gran parte lo que sucedió en 1633. En 1619, un decreto inquisitorial condena su obra por primera vez.

Torturas

Haciendo caso omiso, Galileo publica en 1629 su Diálogo sobre los sistemas máximos, el de Tolomeo y el de Copérnico. Es torturado entonces por la Santa Inquisición, obligado a abjurar, condenado como hereje y a prisión domiciliaria el 22 de junio de 1633.

Los Médicis, después de abandonarlo a su suerte, dejan de representar la emancipación de la razón y pierden así la influencia intelectual que ejercieron en aquella época.

Juicios a animales

Entre 1266 y 1586 se realizaron, sólo en Francia, por lo menos sesenta juicios contra animales en los tribunales de la Inquisición -aunque este tipo de juicios tuvieron lugar en todo el Occidente cristiano- según lo que el historiador Michel Pastoureau ha encontrado en los archivos de los documentos judiciales.

Un ejemplo citado por Pastoreau es el de la cerda que fue declarada culpable por el asesinato del bebé Jean Le Maux y fue vestida como humana, torturada, mutilada y condenada a muerte a pesar de que no confesó frente a ningún cura, después de nueve días de juicio en Falaise, en 1386. Sin embargo, en 1457, en Savigny-Sur, en Borgoña, el tribunal logró, bajo tortura, la confesión de otra cerda que había asesinado a otro pequeño de cinco años.

En otro caso la condena fue más fuerte porque el cerdo cometió su crimen un viernes de vigilia, pecado mayor. Los juicios contra animales incluían, al igual que los de las brujas, exposición, acarreo, vejaciones, torturas para el castigo ejemplarizante y la humillación pública y, finalmente la destrucción del cadáver mediante el fuego.